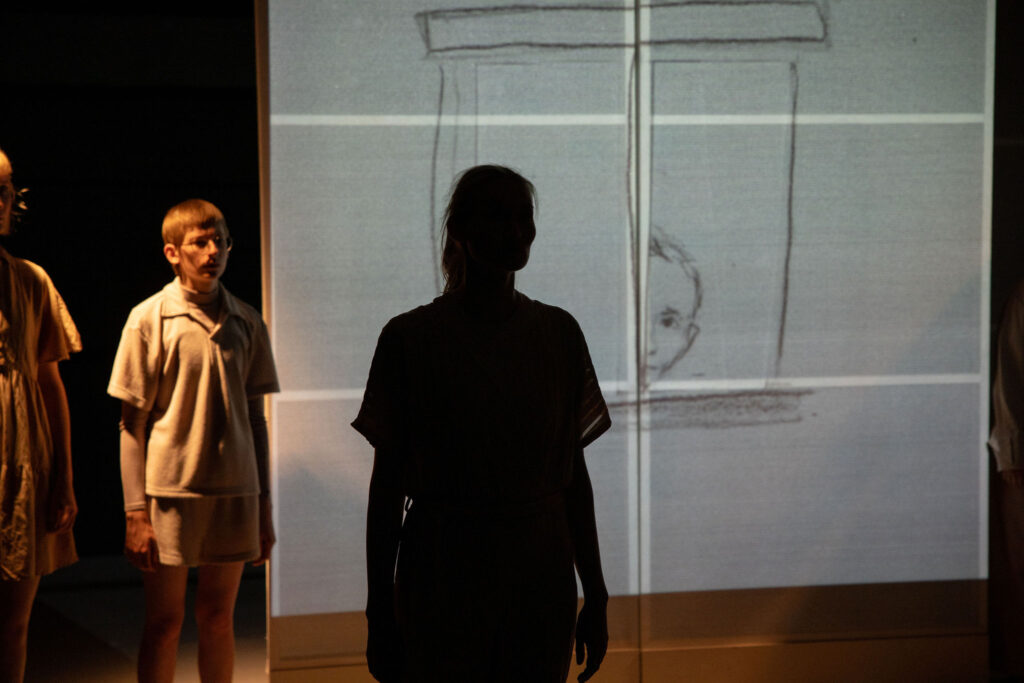

Ausradiert

Eine theatrale Recherche auf den Spuren Betroffener der NS-Eugenikverbrechen in Thüringen.

Kooperation zwischen stellwerk junges theater, Lernort Weimar e.V., der Friedrich-Schiller-Universität Jena und dem Kunstfest Weimar im Rahmen des Projektes „beredtes Schweigen“

Über den Ausmaßen der nationalsozialistischen Eugenikverbrechen hing lange ein Mantel des Schweigens und auch heute noch sind die Einzelheiten dieses Kapitels deutscher Geschichte wenigen bekannt: Über Jahre wurden hunderttausende kranke, unangepasste, geistig oder körperlich beeinträchtigte Menschen systematisch zwangssterilisiert oder ermordet – ermöglicht und durchgeführt in Krankenhäusern, Heil- und Pflegeanstalten, Gesundheitsämtern und Heimen.

Die Anerkennung der Opfer dieses Massenverbrechens als NS-Verfolgte wurde über Jahrzehnte verweigert, weswegen die Betroffenen auch als die ›vergessenen NS-Opfer‹ gelten.

Wir wollen uns erinnern! Gemeinsam mit einem Ensemble von jungen Erwachsenen wird das Theaterkollektiv projekt-il Lebenswege von Opfern dieser Zwangssterilisierung und NS-›Euthanasie‹ recherchieren sowie Tatorte und Täter benennen, um die Relevanz dieser teils vergessenen Geschichten in der Gegenwart zu zeigen und auf der Bühne sichtbar zu machen. Grundlage dafür bieten biografisches Material von Betroffenen sowie eine Graphic Novel der Künstlerin Anke Zapf. Mit eindrücklichen Bildprojektionen, die live gezeichnet werden, nähern sich die jungen Menschen in einer dokumentarischen Collage auf der Bühne des stellwerk respektvoll diesem wichtigen Thema an.

Das Projekt wird in der Bildungsagenda NS-Unrecht von der Stiftung Erinnerung, Verantwortung und Zukunft (EVZ) und dem Bundesministerium der Finanzen (BMF) gefördert.

Alle Informationen zum Gesamtprojekt, den Recherchen und weiteren Veranstaltungen finden Ihr hier: https://www.beredtes-schweigen.de

Gefördert von: Kulturamt Stadt Düsseldorf im Rahmen der UEFA EURO 2024, Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, NRW Landesbüro Freie Darstellende Künste, Soziokultur NRW.

von und mit

von und mit

Ella Deußing, Marie-Louise Gans, Anna Lagaude, Ronja Naujoks, Clara Perschel, Alex Gorschkow

Live-Illustration auf der Bühne

Anke Zapf

Künstlerische Leitung

projekt-il

Choreografie

Melanie Heyne

Bühne

projekt-il

Kostüm

Sara Drasdo

Sounddesign

Philipp Münnich

Video

Jannik Strohm

Dramaturgie

Stefanie Heiner

Produktionsassistenz

Alex Gorschkow, Luise Charlott Unger

Dramaturgieassistenz

Victoria Kerl

Technische Einrichtung

Philipp Münnich, Jannik Strohm, Agnes Weidenbach

empfohlen ab

15 Jahren

Premiere

30.8.2024

Spieldauer

ca. 70 min.

Familienfest

Ein generationsübergreifendes Theaterprojekt über Zivilcourage und das Ringen miteinander zu reden / am 29.10.2019 um 20:00 Uhr / Deutsches Nationaltheater Weimar / Uraufführung /

Ein generationsübergreifendes Theaterprojekt über Zivilcourage und das Ringen miteinander zu reden / am 29.10.2019 um 20:00 Uhr / Deutsches Nationaltheater Weimar / Uraufführung /

Wie gehen wir innerhalb einer Familie miteinander um, wenn wir die Welt anders sehen als unsere Verwandtschaft? Hören wir einander zu? Oder gehen wir in den aktiven Widerstand? Und was heißt das für unsere gesamte Gesellschaft, wenn sich in der Familie, als kleinster sozialer Einheit, unüberwindbare Gräben auftun? Wie lassen sich trotzdem Anknüpfungspunkte finden?

Das Projekt bedient sich der immer wiederkehrenden Situation eines Familienfestes, in der neben allen möglichen auch immer wieder politische Themen an die Oberfläche dringen und von verschiedenen Generationen verhandelt werden.

Das Projekt bedient sich der immer wiederkehrenden Situation eines Familienfestes, in der neben allen möglichen auch immer wieder politische Themen an die Oberfläche dringen und von verschiedenen Generationen verhandelt werden.

Im Sommer 2019 bildeten für dieses Inszenierungsprojekt 15 Menschen im Alter von 12-84 Jahren ein Bürger*innen-Ensemble. Sie interviewten in Stadtspiel-Aktionen und Gesprächen im öffentlichen Raum, Menschen zu ihrer Sicht auf Deutschland und zu gegenwärtigen politischen Auseinandersetzungen. Es ist ein gemeinsamer Theaterabend entstanden bei dem Feste gefeiert und Kämpfe ausgetragen werden.

Inszenierung: projekt-il (Bianca Künzel, Alexander Steindorf) Dramaturgie: Angelika Andrzejewski

Es spielen: Lisa Augustinowski, Kathrin Carstens, Jürgen Fieber, Stine Fieber, Andreas Gelhard, Éva Grépály, Sven Hammerschmidt, Johann Koch, Eva-Maria Köhler, Kate Ledina, Ralf Lohmüller, Sulaiman Sohrab Salem, Sina Stolp, Anastasia Turcu, David Vogel

Kooperation mit dem Radio Lotte Weimar e.V. / Gefördert von Bundeszentrale für politische Bildung und Sparkasse Mittelthüringen

Kooperation mit dem Radio Lotte Weimar e.V. / Gefördert von Bundeszentrale für politische Bildung und Sparkasse Mittelthüringen

»Es wird geredet, gesungen, gescherzt, gelacht, diskutiert, gestritten, polarisiert (…) Die hoch ambitionierte Inszenierung bietet keine Lösungen an, sondern Sichtweisen, Denkanstöße, temperamentvolle wie auch anrührende Momente. Der Zuschauer (…) entdeckt vielleicht manches, was ihm vertraut ist, gewinnt Einsichten, möglicherweise neue Ansichten, wie divers und damit vielleicht konstruktiv Familie sein kann. Eine bemerkenswerte Aufführung, die quer durch alle Generationen empfehlenswert ist.«

(Thüringer Allgemeine, 05.11.2019, Christiane Weber)

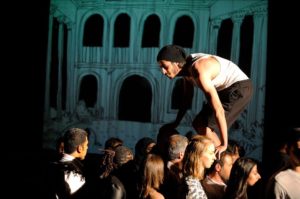

Deutschland. Ein Wintermärchen ▶️

nach Heinrich Heine / Ein transkultureller Roadtrip durch die neue Heimat. / Premiere am 5. November 2018 in der Münsterstraße 446, Düsseldorf / Bürgerbühne

nach Heinrich Heine / Ein transkultureller Roadtrip durch die neue Heimat. / Premiere am 5. November 2018 in der Münsterstraße 446, Düsseldorf / Bürgerbühne Heinrich Heine gilt als einer der berühmtesten Migranten Deutschlands. Von Zensur und Anfeindungen seiner Zeitgenossen vertrieben, lebt er 13 Jahre in Paris, bevor ihn die Sehnsucht nach dem Vaterland zurück über die Grenze treibt. Im Winter 1844 reist er mit gemischten Gefühlen durch seine alte Heimat. In Köln führt er ein Zwiegespräch mit dem Rhein, im Teutoburger Wald heult er mit den Wölfen, in Hamburg verspeist er eine Gans mit seiner Mutter, die ihm beim Essen ständig die falschen Fragen stellt.

Heinrich Heine gilt als einer der berühmtesten Migranten Deutschlands. Von Zensur und Anfeindungen seiner Zeitgenossen vertrieben, lebt er 13 Jahre in Paris, bevor ihn die Sehnsucht nach dem Vaterland zurück über die Grenze treibt. Im Winter 1844 reist er mit gemischten Gefühlen durch seine alte Heimat. In Köln führt er ein Zwiegespräch mit dem Rhein, im Teutoburger Wald heult er mit den Wölfen, in Hamburg verspeist er eine Gans mit seiner Mutter, die ihm beim Essen ständig die falschen Fragen stellt.  Über 150 Jahre später begeben sich heutige Expert*innen in Sachen Heimatlosigkeit, Exilant*innen und Migrant*innen aus acht verschiedenen Herkunftsländern, auf die Reise durch Heines Gedankenräume. Sie entdecken dabei ungeahnte Sichtweisen auf Deutschland und Heines Vision eines Europas, das Nationalismus und Engstirnigkeit zu überwinden sucht.

Über 150 Jahre später begeben sich heutige Expert*innen in Sachen Heimatlosigkeit, Exilant*innen und Migrant*innen aus acht verschiedenen Herkunftsländern, auf die Reise durch Heines Gedankenräume. Sie entdecken dabei ungeahnte Sichtweisen auf Deutschland und Heines Vision eines Europas, das Nationalismus und Engstirnigkeit zu überwinden sucht.  Sie begegnen der bissigen Ironie Heines mit spielerischem Witz und gewinnen dem Blick auf die »Heimat« neue Perspektiven ab. »Deutschland. Ein Wintermärchen« ist ein Abend über den Sehnsuchtsort »Vaterland«, Rostbratwürste und die Ankunft in Deutschland in einer längst vergangenen Zeit, als die Deutschen mit Blumen an ihren Grenzen standen.

Sie begegnen der bissigen Ironie Heines mit spielerischem Witz und gewinnen dem Blick auf die »Heimat« neue Perspektiven ab. »Deutschland. Ein Wintermärchen« ist ein Abend über den Sehnsuchtsort »Vaterland«, Rostbratwürste und die Ankunft in Deutschland in einer längst vergangenen Zeit, als die Deutschen mit Blumen an ihren Grenzen standen.

Ein Projekt der Bürgerbühne am Düsseldorfer Schauspielhaus in Kooperation mit der Hedwig und Robert Samuel Stiftung und dem Zakk – Zentrum für Aktion und Kommunikation. Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der LAG Soziokultur

Ein Projekt der Bürgerbühne am Düsseldorfer Schauspielhaus in Kooperation mit der Hedwig und Robert Samuel Stiftung und dem Zakk – Zentrum für Aktion und Kommunikation. Gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und der LAG Soziokultur

MitAva Azadeh, Atena Bijad, Amy Tawfik Frega, Mortaza Husseini, Nawar Khadra, Rami Lazkani, Ulrich Linberg, Višnja Malešić, Prudence Mvemba Tsomo, Altan Ali Yilmaz

Konzept und Regie: projekt-il

Konzept und Regie: projekt-il

Do you feel the same?

Ein interkultureller Liebesreigen / Uraufführung am 23. Oktober 2017 / Düsseldorfer Schauspiehaus, Münsterstr.446 / Bürgerbühne

Ein interkultureller Liebesreigen / Uraufführung am 23. Oktober 2017 / Düsseldorfer Schauspiehaus, Münsterstr.446 / Bürgerbühne

Doch dieser Abend ist alles andere als normal: Die Nachbarn sprechen über Liebe, Sexualität und sich verändernde Geschlechterrollen. Es fängt mit einem kleinen Missverständnis an, geht mit großer Selbstverständlichkeit weiter und dreht sich am Ende um eine der ältesten Fragen der Welt. Ob sich die bisher nur flüchtig miteinander bekannten Nachbarn am nächsten Morgen noch in die Augen schauen können, wissen sie nicht. In dieser einen Nacht aber geht es nur darum, mit nackter Seele tanzen zu dürfen, um herauszufinden: Do you feel the same?

Doch dieser Abend ist alles andere als normal: Die Nachbarn sprechen über Liebe, Sexualität und sich verändernde Geschlechterrollen. Es fängt mit einem kleinen Missverständnis an, geht mit großer Selbstverständlichkeit weiter und dreht sich am Ende um eine der ältesten Fragen der Welt. Ob sich die bisher nur flüchtig miteinander bekannten Nachbarn am nächsten Morgen noch in die Augen schauen können, wissen sie nicht. In dieser einen Nacht aber geht es nur darum, mit nackter Seele tanzen zu dürfen, um herauszufinden: Do you feel the same? Regie: projekt-il

Regie: projekt-il

Garten Eden ▶️

Ein Sehnsuchts-Theaterprojekt frei nach »Die Märchen vom Paradies« von Kurt Schwitters und Käte Steinitz / Schauspielhaus Düsseldorf, Münsterstr. 446 / Bürgerbühne

Ein Sehnsuchts-Theaterprojekt frei nach »Die Märchen vom Paradies« von Kurt Schwitters und Käte Steinitz / Schauspielhaus Düsseldorf, Münsterstr. 446 / BürgerbühneMan kann nur eins: Entweder zu Hause sein oder im Paradies. Beides geht nicht und ist noch keinem Menschen gelungen. Wenn du einmal drin bist, kommst du so bald nicht wieder heraus. So bekommt es der Junge Hans zu hören, als er auf der Suche nach seinem Paradiesvogel mit einem selbst gebastelten Drachen bis ins Paradies geflogen ist.

Die Inszenierung Garten Eden wurde 2016 mit dem Integrationspreis der Stadt Düsseldorf ausgezeichnet.

Das Künstlerkollektiv projekt-il begibt sich gemeinsam mit Düsseldorfer Bürgern und Noch-nicht-Bürgern, mit Geflüchteten und bereits Angekommenen auf die Suche nach den persönlichen Paradiesen und Sehnsuchtsorten der Menschen. Ist das Leben woanders besser? Wo bin ich zu Hause? Was macht mich glücklich? Auf der Bühne erzählen sie über Orte, an denen sie waren und die nun zerstört sind, über unerreichbare Sehnsuchtsorte und Orte, die ihnen fehlen werden. Auf dem Vorplatz des Jungen Schauspielhauses beginnt der Garten Eden tatsächlich zu blühen und zeigt parallel die Ergebnisse, die in großen und kleinen Projekten rund um Garten Eden entstanden sind.

Das Künstlerkollektiv projekt-il begibt sich gemeinsam mit Düsseldorfer Bürgern und Noch-nicht-Bürgern, mit Geflüchteten und bereits Angekommenen auf die Suche nach den persönlichen Paradiesen und Sehnsuchtsorten der Menschen. Ist das Leben woanders besser? Wo bin ich zu Hause? Was macht mich glücklich? Auf der Bühne erzählen sie über Orte, an denen sie waren und die nun zerstört sind, über unerreichbare Sehnsuchtsorte und Orte, die ihnen fehlen werden. Auf dem Vorplatz des Jungen Schauspielhauses beginnt der Garten Eden tatsächlich zu blühen und zeigt parallel die Ergebnisse, die in großen und kleinen Projekten rund um Garten Eden entstanden sind.

Parardieschor & Jodelclub: Angela Babel, Barbara Baggen, Barbara Beckmann, Herbert Brand, Christina Breuer, Anne Buchenau, Irmgard Butscher, Ellen Fritsche, Jochen Metzger, Katharina Salomo-Krumm, Christoph Scherzer, Martina Schiffer, Christiane Schiller, Sabine Siebel, Julia Tigges, Agnes Wimmer

Parardieschor & Jodelclub: Angela Babel, Barbara Baggen, Barbara Beckmann, Herbert Brand, Christina Breuer, Anne Buchenau, Irmgard Butscher, Ellen Fritsche, Jochen Metzger, Katharina Salomo-Krumm, Christoph Scherzer, Martina Schiffer, Christiane Schiller, Sabine Siebel, Julia Tigges, Agnes Wimmer Regie: (projekt-il) Bianca Künzel, Alexander Steindorf

Regie: (projekt-il) Bianca Künzel, Alexander Steindorf theater pur

theater pur

Paradise Lost

Stadtteilprojekt des Clubs der Spezialisten, Schauspielhaus Düsseldorf, Münsterstr. 446

Stadtteilprojekt des Clubs der Spezialisten, Schauspielhaus Düsseldorf, Münsterstr. 446Sinn stiften statt strafen! Jugendlichen Straftätern soll eine inhaltliche Alternative durch kulturelle Bildung und das Bewusstmachen von Medien- und Sozialkompetenzen innerhalb ihrer Strafe eröffnet werden.

Es geht um einen Versuch, eine Beschäftigung mit sich selbst im Kontext zum eigenen Umfeld und der Gesellschaft anzustiften anstatt Strafbeschäftigung im Sinne von Arbeitsstunden. Die Struktur eines Arbeitsprozesses mit künstlerischen Mitteln soll möglichst vorhandene Potentiale, neue Kommunikations- und Sichtweisen erschließen. Diese ungewöhnliche Kooperation versteht sich als Pilotprojekt.

Zwei Monate haben die Jugendlichen zu den sogenannten Todsünden gearbeitet und zusammen mit Tänzern, Musikern, Innenarchitekten und Theaterleuten Räume der Auseinandersetzung gestaltet. Sie laden das Publikum nun ein zu einem geführten Stadtteilrundgang, auf dem sie ihre Sicht auf die großen Schuldfragen dem Urteil des Publikums überlassen. Startpunkt ist jeweils 19 Uhr im Foyer des Jungen Schauspielhauses

Zwei Monate haben die Jugendlichen zu den sogenannten Todsünden gearbeitet und zusammen mit Tänzern, Musikern, Innenarchitekten und Theaterleuten Räume der Auseinandersetzung gestaltet. Sie laden das Publikum nun ein zu einem geführten Stadtteilrundgang, auf dem sie ihre Sicht auf die großen Schuldfragen dem Urteil des Publikums überlassen. Startpunkt ist jeweils 19 Uhr im Foyer des Jungen Schauspielhauses

Einer Gruppe Jugendlicher wurde der Prozess gemacht. Nun drehen sie den Spieß um und schicken das Publikum auf einen Prozessverlauf durch Rath. Sie verhandeln dabei nichts Geringeres als die großen Laster der Vergangenheit: Neid, Trägheit, Stolz, Zorn, Lust, Völlerei und Gier. Ist dieser Katalog der Sieben aber noch zeitgemäß? Was sind die großen Vergehen der Gegenwart? Wer ist heute schuldig und wer unschuldig?

Einer Gruppe Jugendlicher wurde der Prozess gemacht. Nun drehen sie den Spieß um und schicken das Publikum auf einen Prozessverlauf durch Rath. Sie verhandeln dabei nichts Geringeres als die großen Laster der Vergangenheit: Neid, Trägheit, Stolz, Zorn, Lust, Völlerei und Gier. Ist dieser Katalog der Sieben aber noch zeitgemäß? Was sind die großen Vergehen der Gegenwart? Wer ist heute schuldig und wer unschuldig?Dieses Projekt ist eine Zusammenarbeit von projekt-il mit dem Jungen Schauspielhaus, dem Jugendamt der Stadt Düsseldorf, der Jugendgerichtshilfe der Stadt Düsseldorf und der PBSA. Durch die Zusammenarbeit mit den ED-Studierenden um. Prof. Korschildgen und Prof. Reinhardt wurden die Komponenten „Kommunikation im Raum“ und „Dokumentation“ im Projekt verankert. Zusätzlich bekommen die Studierenden weitere thematische Einblicke durch die Bühnenbildnerin Claudia Kalinski und den Rechtspsychologen Prof. Dr. Köhler.